蜘蛛牵引丝具有非凡的机械性能和巨大的仿生应用潜力,被誉为自然界中的“生物钢”,是一种由大壶状腺合成分泌的蛋白质类丝纤维,可广泛应用于生物医学、高强度复合材料等领域。然而大壶状腺在牵引丝合成分泌过程中所发挥的生物学功能仍未可知。

2023年2月15日,学校夏庆友教授团队王翊教授课题组通过多维组学联用揭示了蜘蛛大壶状腺三阶合成牵引丝纤维的分子机制图谱。研究成果以“A molecular atlas reveals the tri-sectional spinning mechanism of spider dragline silk”为题在线发表在期刊Nature Communications上。该团队长期致力于家蚕泌丝机理解析、蚕丝遗传改良、功能性蚕丝创制。该研究以蜘蛛丝为研究主体,拓展泌丝动物研究,以探索蚕丝性能改造的关键分子特征。

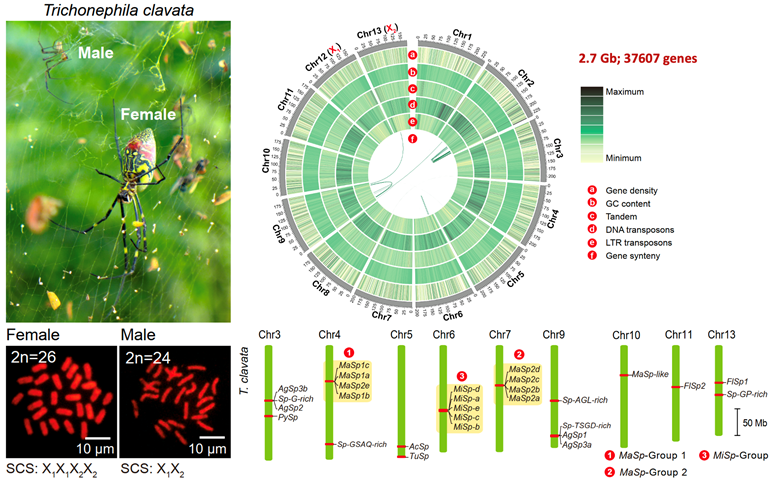

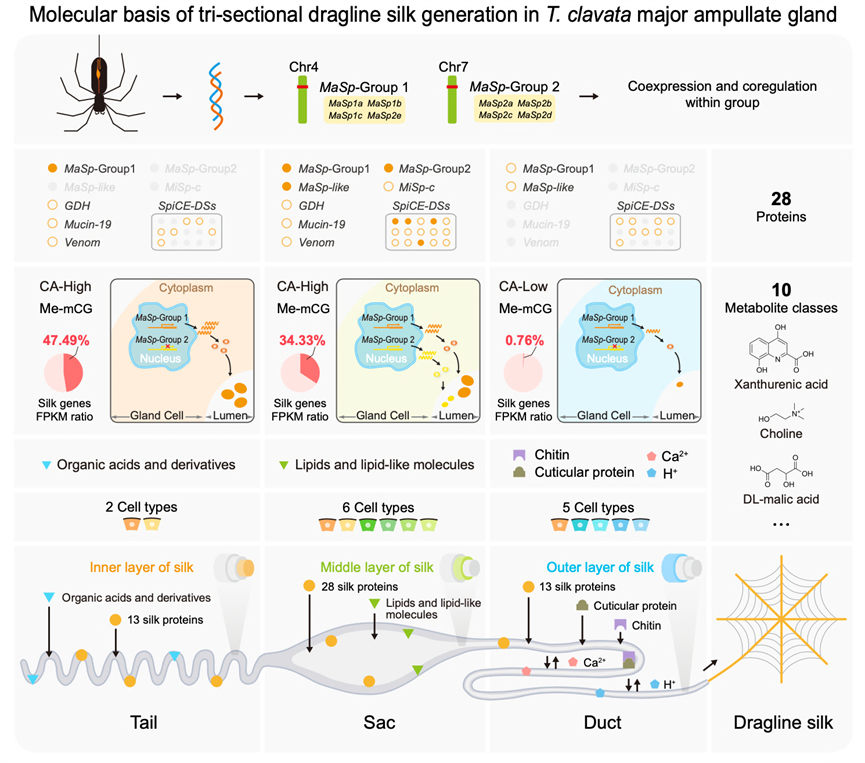

在该研究中,作者率先构建出棒络新妇蜘蛛(Trichonephila clavata)染色体级高质量基因组,基因组大小为2.63GB,注释获得37607个蛋白质编码基因。发现大壶状腺丝蛋白基因(Major ampullate spidroins,MaSps)具有成两簇分布于染色体的重要特征。通过多组学联用分析,该研究揭示了蛛丝蛋白、有机酸、脂类和几丁质在这大壶状腺尾部(Tail)、囊腔(Sac)、导管(Duct)三段中的层级合成模式,并首次完成了蜘蛛大壶状腺的单细胞图谱和空间转录组图谱绘制,定义了组成大壶状腺的10种细胞类型,揭示了丝腺发生与发育的分子机制。

图1 棒络新妇蜘蛛基因组结构特征

为了探索泌丝器官基础生物学功能的普适性,该研究将蜘蛛大壶状腺与模式泌丝动物家蚕的丝腺进行多维度组学比较分析,发现它们具有趋同进化的三段式丝腺组织结构、同源基因表达模式、丝纤维的蛋白质和代谢物组成。研究通过对家蚕的遗传操作验证了趋同特征对泌丝不可或缺,是动物丝纤维形成的基本要素。

该研究全面且多维度地揭示了蜘蛛牵引丝三阶合成的生物学机制。研究取得的结果及数据集为研究蜘蛛起源与进化、解析牵引丝性能决定因素、创制蜘蛛化蚕丝素材提供了关键理论基础。

图2 蜘蛛大壶状腺三阶合成牵引丝纤维的分子模式图

学校前沿交叉学科研究院生物学研究中心胡文波副教授与博士研究生贾安强为论文共同第一作者,马三垣教授和生命科学学院张志升教授为项目完成做出了重要贡献。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-36545-6。