近日,化学化工学院“能量转换先进材料化学实验室” 在期刊《Advanced Functional Materials》上发表题为“Side-Chain Methylthio-Based Position Isomerism of Hole-Transport Materials for Perovskite Solar Cells: From Theoretical Simulation to Experimental Characterization”的研究论文 (DOI: 10.1002/adfm.202213843)。西南大学为该成果的第一完成单位,我校刘小锐副教授为最后通讯作者,何荣幸教授、材料与能源学院吴飞副教授为共同通讯作者。

共轭有机小分子空穴传输材料(HTMs)在提升钙钛矿太阳能电池(PSCs)光电转换效率(PCE)方面起到重要作用。在PSCs器件中,受到钙钛矿与空穴传输层之间的电荷复合的限制,在一定程度上阻碍了器件效率的提升。设计寻找新型空穴传输材料具有重要意义,特别是深入理解分子结构-性质-器件性能之间的固有属性关系对HTMs的开发尤为重要。

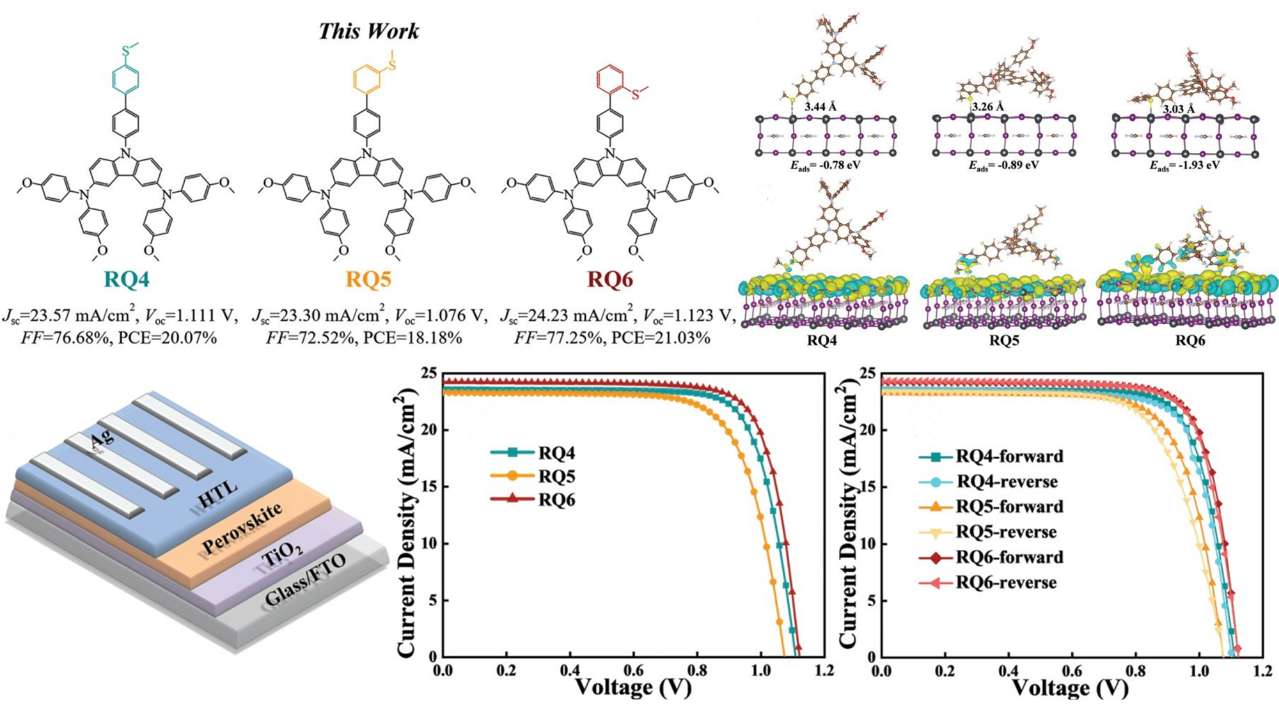

为了深入理解分子异构化的结构-功能-性能的相关性,该工作在基于咔唑-芳胺衍生物的分子侧链上不同位置引入甲硫基(-SMe),构建了三个异构体分子(RQ4、RQ5和RQ6)。利用DFT、TD-DFT和Marcus理论,模拟了它们的几何结构、前沿分子轨道能级、光学吸收和空穴传输等性质。基于量子化学的从头计算方法,构建了钙钛矿/RQ4-RQ6界面模型,模拟了界面电荷转移和钙钛矿/ RQ4-RQ6界面之间的相互作用。虽然异构体能表现出相似的前线分子轨道能量和光学吸收性质,但是这些异构体在空穴迁移率和钙钛矿/RQ4-RQ6界面等表现出明显的差异。为了验证分子设计策略和计算模型的合理性,合成了分子RQ4-RQ6并用于制备PSCs器件。在相同条件下,相比异构体RQ4和RQ5,基于RQ6器件的PCE明显提升,并优于典型的Spiro-OMeTAD的器件效率。RQ6在PSCs器件中的性能提升主要归因于其良好的空穴提取、高空穴迁移率、强界面相互作用以及在钙钛矿/HTMs界面处的有效电荷转移。实验现象与理论模拟结果一致,验证了计算模型的可靠性,该工作提供的侧链官能团异构化策略是获取潜在HTMs的有效途径。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202213843