近半年来,资源环境学院重金属的环境地球化学循环研究团队(负责人:王定勇教授)在冰川退缩区重金属的生物地球化学循环取得重大进展。研究团队中的青年教授王训联合中国科学院地球化学研究所与中国科学院 水利部成都山地灾害与环境研究所的相关团队,连续在环境类顶级期刊《Environmental Science & Technology》(环境科学与技术)、《Environmental Pollution》(环境污染)及《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》(美国国家科学院院刊,PNAS)发表4篇论文,详尽地论述了全球变暖背景下,冰川退缩区重金属累积、迁移与转化的相关机制。4篇论文的第一作者均为青年教师王训教授。

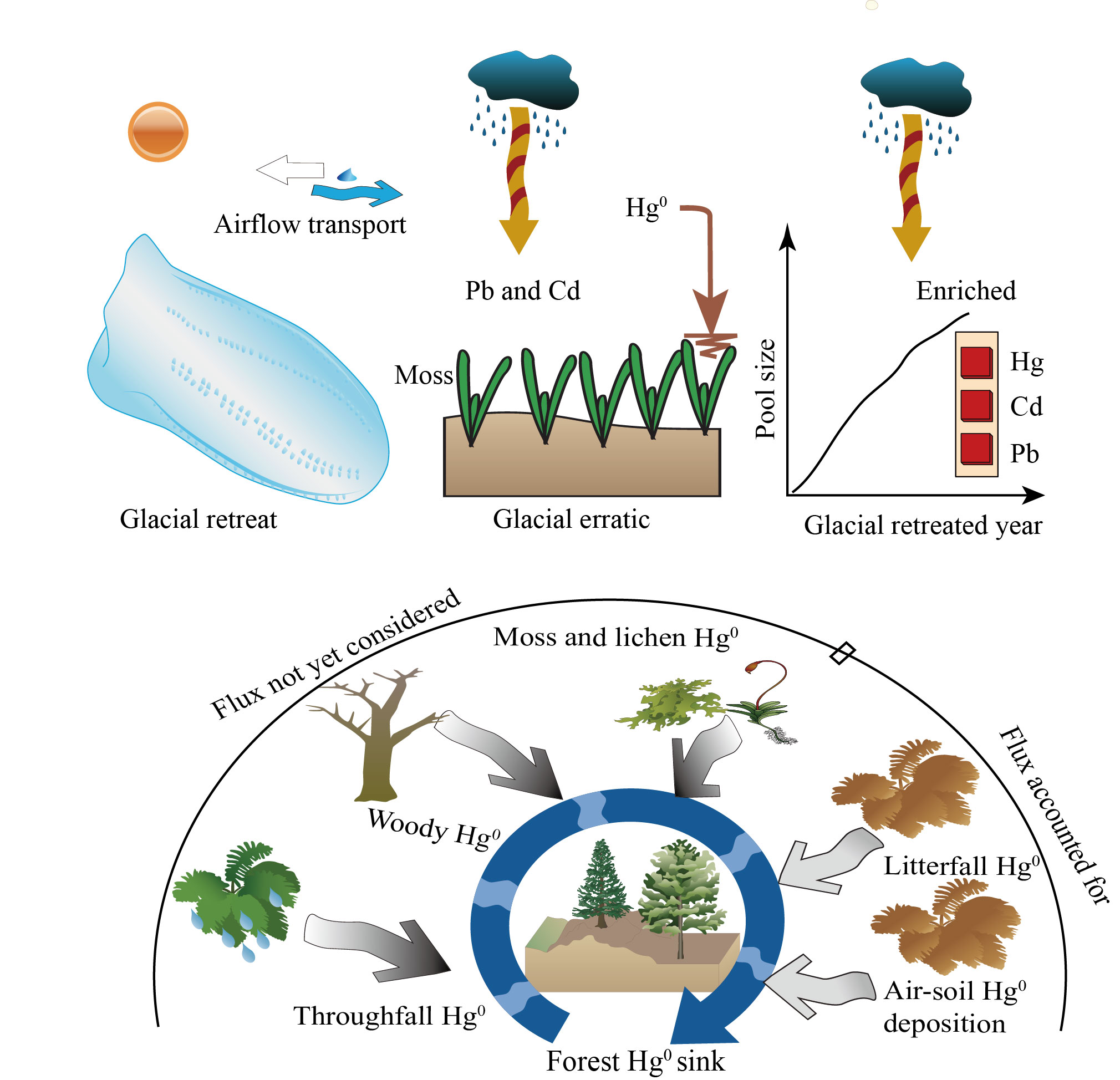

冰川退缩区是地球表层系统中最活跃、最富有活力的部分之一,冰川退缩区的矿物质丰富, 原生裸地植被演替迅速,土壤发育碳积累过程明显。冰川退缩区形成的植被演替序列,是研究陆地生态系统汞循环对全球气候变化响应机制的一个绝佳天然平台。王训教授在传统化学计量的观测研究基础上,联合天然汞同位素技术、年轮化学技术,详尽论述了汞、镉、铅等重要重金属污染物在海螺沟、明永及米堆等冰川退缩区的生物地球化学过程。

研究成果详细刻画了冰川退缩-植被演替过程中土壤重金属的来源、累积过程,对研究气候变化-植被格局-重金属生物地球化学循环的研究提供了一个经典的研究范例。特别是对汞的相关研究引起了国际通行的高度关注。美国地球物理协会(American Geophysical Union; AGU)在其会刊EOS(Earth & Space Science News)上以每日科学进展新闻的方式进行报道,并得到美国国家雪冰数据中心(NSIDC)的首席科学家Kevin Schaefer“相关研究工作充分展示了冰冻圈气候变化下植被格局的改变对全球汞源汇关系的影响作用”的评述。

该项研究得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费、中国科学院专项等项目的资助。