人物简介:

张志升,男,西南大学生命科学学院研究员、博士生导师,亚洲蛛形学会(Asian Society of Arachnology)主席,中国动物学会理事、重庆动物学会秘书长。发表学术论文和编写学术著作140余篇(部);主持国家自然科学基金项目4项,其他纵向课题近20项。

机缘巧合与蜘蛛结缘

1992年张志升考入河北大学生物系,与生物学结缘。2000年研究生师从宋大祥院士和朱明生教授,开始从事蛛形学研究,2006年获河北大学动物学专业理学博士学位。2012年前往美国纽约自然历史博物馆访学,合作导师为世界著名蛛形学家Norman I. Platnick博士。受宋大祥院士和朱明生教授的影响,张志升在蜘蛛研究领域一做就是20多年。“选择蜘蛛这一领域是偶然的,但偶然中带有必然性。”张志升说道。偶然性在于他最开始考研选的导师并不是宋大祥院士和朱明生教授,但最后有幸跟随两位老师,自然而然就开始研究蜘蛛;必然性在于他在农村长大,从小在山里边跑,喜欢小动物,因此本就对蜘蛛感兴趣。而两位老师对他的研究起到了非常大的指导和示范作用,也让他觉得研究蜘蛛是值得的,最终在这一领域深耕下来。

深耕分类学,支撑蜘蛛应用研究

张志升自研究生阶段开始,就一直做的是最基础的蜘蛛分类学方向。从他工作以后,在分类学基础上面也做一些和演化相关的工作。张志升说:“分类学是做其它研究的基础,只有具备了这个基础,才能做好其他研究。”在蜘蛛这一研究领域里,蜘蛛到底有多少种,现在都说不清楚。不同种的蜘蛛,特点是不一样的,包括毒性也不一样,没有搞清楚具体种类的话,就没有办法再往下做深入研究。

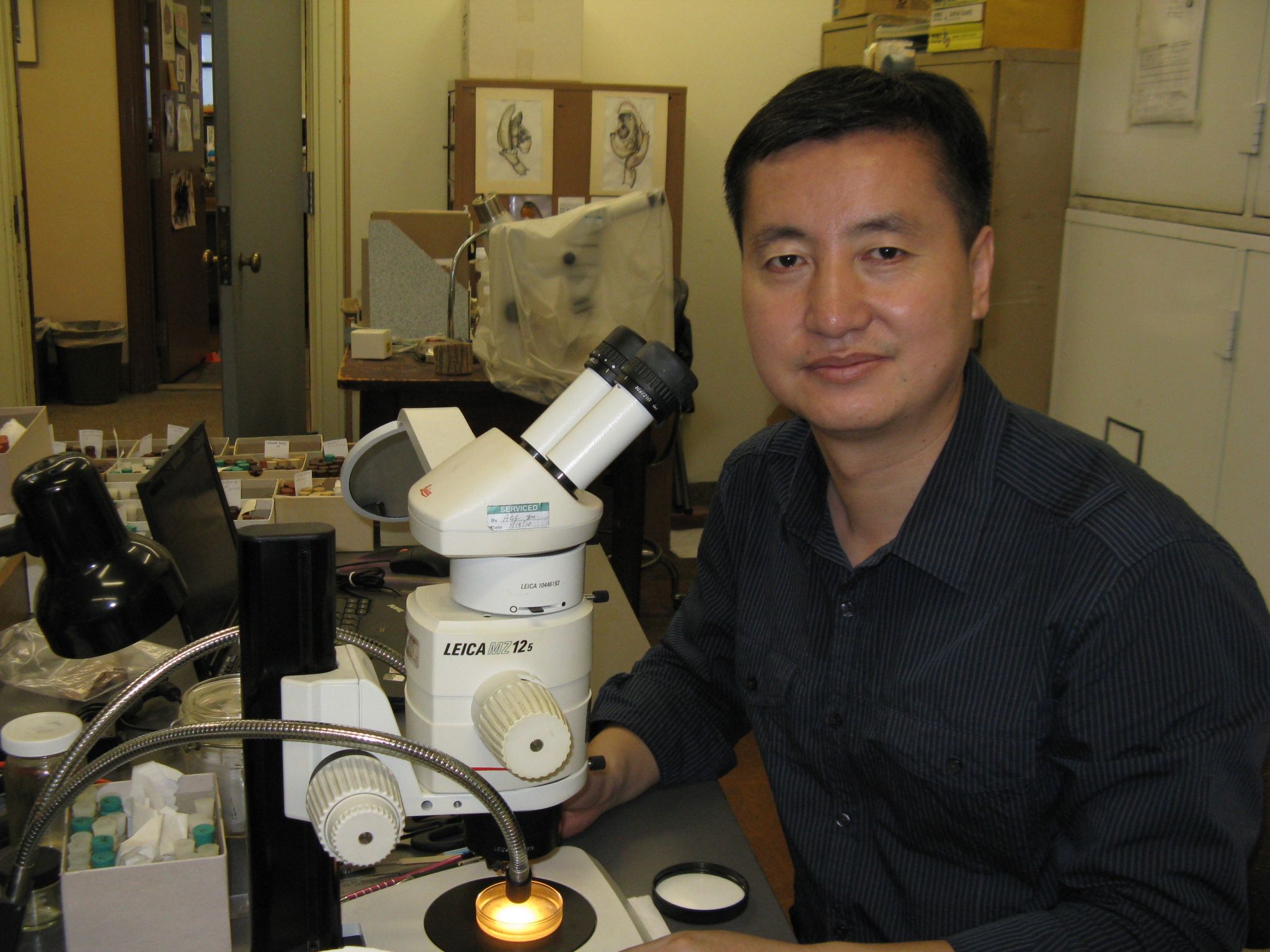

张志升在纽约自然历史博物馆的工作照

在蜘蛛领域,具备应用前景的三个方向为蛛丝、蛛毒和生物防治。蛛丝,主要用于材料学;蛛毒,主要用于医学;生物防治,主要是防治昆虫类害虫。但不论是做蜘蛛的哪方面应用,首先都必须要确定这个物种是什么,然后再去做。目前,张志升团队正在与多个应用研究团队合作,用扎实的分类学基础为上述应用研究保驾护航。

探索多样性,发掘重庆生物资源

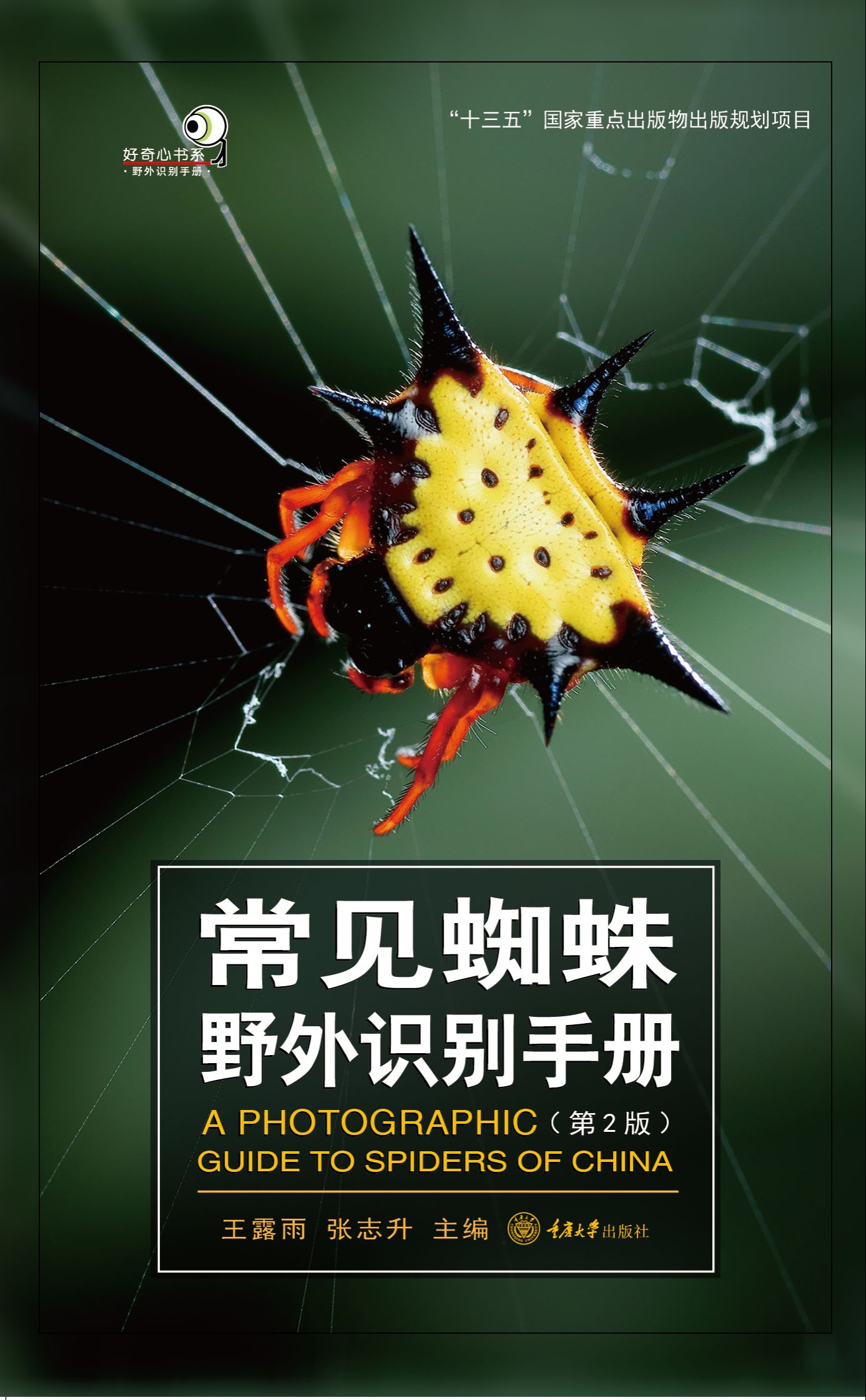

作为蜘蛛背后的分类研究者,张志升带领团队翻山越岭,足迹遍布全国,甚至东南亚,在各种自然环境中寻找、发现和研究蜘蛛。二十多年来,张志升及其团队成员已经发表蜘蛛新物种超过350种。2011年,张志升在国内率先出版了第一本中文蜘蛛科普读物《常见蜘蛛野外识别手册》,2017年,该团队联合国内外同行编制的世界首本蜘蛛大型图鉴《中国蜘蛛生态大图鉴》正式出版,收录了分布在中国71个科的1139种蜘蛛的2300余张照片(该书获得了“中华优秀出版物图书奖”和“中国优秀科普图书奖”等国家级奖励);2018年,出版了《中国动物志 漏斗蛛科和暗蛛科》,共收录了中国漏斗蛛科和暗蛛科的368种蜘蛛,其中包括新种44个;2020年出版了《常见蜘蛛野外识别手册(第2版)》,把多样性研究推向一个新的高度。2022年,参与在Magetaxa期刊出版的文章“Survey of Linyphiidae (Arachnida: Araneae) spiders from Yunnan, China”中,单篇文章记述了110种皿蛛科蜘蛛,其中包括76个新种。今年6月,张志升团队在国际知名分类期刊《European Journal of Taxonomy》发表了一篇专题论文,对来自重庆五里坡国家级自然保护区的皿蛛科蜘蛛进行了总结,一共记录皿蛛16属24种,其中包括以五里坡发现的蜘蛛作为模式物种而建立的2个新属(二叉蛛属和五里蛛属)和以五里坡作为模式产地的8个新种。

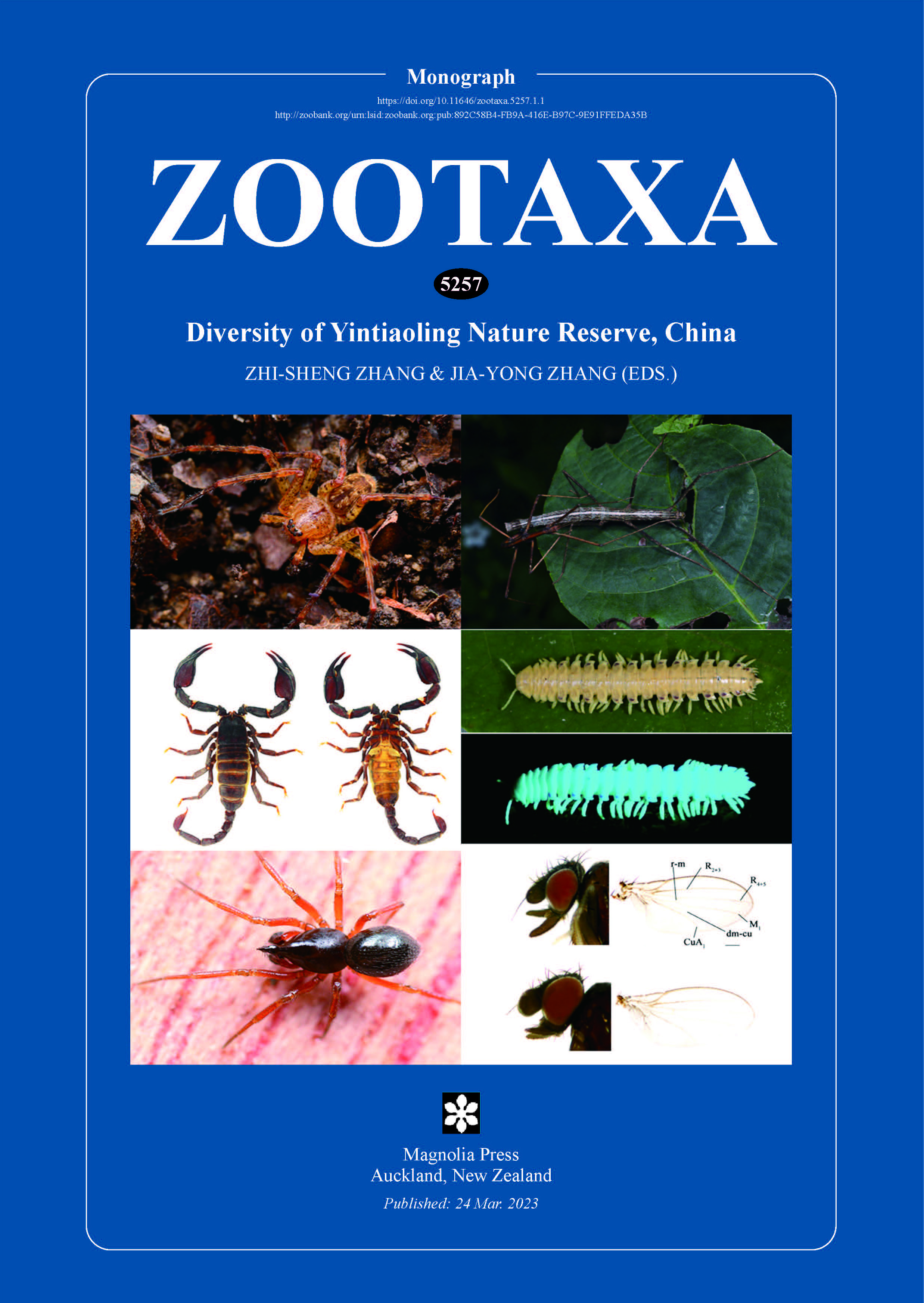

长时间以来,张志升多是按照项目要求做某一个类群或某较大区域的蜘蛛多样性与系统学研究,而现在,他的工作重点则是转回来做重庆的动物多样性。在他看来,重庆作为一个年轻的直辖市,拥有丰富的未知动物资源。虽然他们的工作依然是以蜘蛛为主,但研究面却是放在整个无脊椎动物领域。这也就是张志升从2021年起开始推动的重庆市动物多样性基础调查工作,“阴条岭生物多样性”专刊正是他们初步成果的一次集中产出。这个专刊共收录12篇研究论文、记录了来自阴条岭自然保护区的36个新种,集中发表在国际知名分类学期刊《ZOOTAXA》上。在重庆,还从来没有过一个保护区里一下子发现几十个新种的先例。这一专刊在国际期刊上一经登出,就引起了国内外分类学者和自然保护工作者和管理部门的关注。尽管这些新发现已经“令人震惊”,张志升却表示:“这只是一部分发现成果,我们后面还会再有更多发现。”张志升团队发现的新种、重庆特有物种和新纪录种,极大地丰富了包括阴条岭自然保护区在内的重庆市动物资源与生物多样性的基础数据,为扎实开展重庆市的自然保护与管理工作奠定了坚实基础。

继承恩师遗愿,在国际舞台传播中国声音

1999年宋大祥被评为中国科学院院士,在动物学领域,很多人都熟悉宋院士,他在国内外动物学界,特别是在蜘蛛这个领域的贡献和影响非常大。前不久,张志升还转发过关于宋大祥老师的科学家故事。张志升说:“老一辈科学家身上有许多闪光点,这对我的影响非常大。”宋大祥院士对自己工作的安排,对于学生及后辈们的鼓励和支持,都让张志升受益匪浅。张志升在另外一本已经完稿的《中国动物志 卷叶蛛科和栅蛛科》一书中特别写到:“最后,还要特别感谢笔者的两位恩师----宋大祥院士和朱明生教授,是他们教会了我们如何从事科研工作、如何做人”。

张志升始终记挂着恩师的话语。他提到:“宋老师以前总是给我们说,他很遗憾没有主持在中国召开过蜘蛛国际会议。”因此,2017年,当亚洲蛛形学会联系张志升承办会议时,他首先想到的,就是弥补宋老师的遗憾,让世界了解中国,让中国蜘蛛走向世界,因此毫不犹豫地答应下来,并圆满地举办了会议。2022年世界蛛形学会联系到张志升,希望在中国举办下一届世界蛛形学大会时,他仍然想着要完成恩师的遗愿(很遗憾最后因得票不足而没能获得举办机会)。他表示:“我希望能够把先生没有做完的事业传承下去,把先生们那些好的,不管是知识还是精神延续下去。”

教育有方,让教学与实践紧密相连

除了科研工作,在教学活动之中,张志升也同样有着自己独特的方法和风格。他多年负责无脊椎动物学的教学工作,而这一学科涉及的门类较多,知识点也很细。因此,为了更好地进行教学,张志升会把研究融入到教学当中去。同时,他也会把教学工作和学生日常生活、大家喜闻乐见的身边事结合起来,以增进学生们对知识的理解。此外,他也尽可能地鼓励学生们去参与一些实践活动。他说:“想要学好知识,并不是像中学里听听课就完了,大学里更多的是让学生自己去思考,通过自己的实践去认知。”

新来的研究生说怕蜘蛛,张志升亲自给学生示范,把蜘蛛放在手上,并引导学生与蜘蛛来了个“亲密接触”。面对学生的种种顾虑,他一边安慰学生,一边为学生演示怎么做,通过实践,改变了学生对蜘蛛的印象,最终让学生克服了对蜘蛛的恐惧。张志升指出:“这个问题出在哪里?就是因为这种接触或实践太少了。”每年,张志升团队的研究生都要出野外,在大自然中去寻找、发现和探索,让研究生用自身经历来感受知识与理论如何与实践相结合,如何从实践中探寻知识的魅力!

潜心钻研,苦但是乐在其中

在这20多年里,张志升始终秉持严谨之心,潜心钻研。谈及科研之路中最深的感悟,他说:“苦,但是乐在其中。”他在科学研究中基本上没有所谓“八小时工作制”,也没有周末就要休息一说。他说:“一件事情拿不到结果,或者说没有最终解决这个问题时,想休息是休息不了的。”尤其在自然界当中,它是有时间限制的,只有一小段时间能够看到你需要的过程,过时就没有了,因此他和团队必须抓紧时间,在规定时间里完成既定任务。

做科研还会面临多重困境,尤其是在基础研究领域。基础研究的特点就是没有直接应用,因此很难快速转化而形成效益,而且在实验过程当中,还会有很多时候得不到自己想要的结果。对此,张志升谈道:“做基础研究就要耐得住寂寞。当得不到这个结果的时候,也必须沉下心来认真思考这些问题,通过不断尝试和总结经验,经历多次失败后,总有可能找到正确答案。”

张志升始终以严谨、负责、创新的态度对待科研事业和教育事业,几十年如一日,坚守自己的岗位。尽管道路艰辛,他仍乐在其中,潜心探寻答案。也正因这份坚持和耐心,他发掘出一批又一批多样性研究成果,成为名副其实的“蜘蛛侠”,为生物资源数据的挖掘、生物多样性保护,以及蜘蛛系统学与演化研究领域做出了重要贡献。