我们平时休闲时刻看电视剧的时候,都会遇到这样的经典桥段:“陛下,且慢!”太医顺势拿出一根银针,插进食物,取出银针,表面没有任何变化,太医即说“食物无毒,陛下可放心食用!”不一会儿,从宫里传来消息称陛下餐后昏迷不醒,群臣议论纷纷,惶恐不安。“怎么会发生这样的事,刚刚陛下进食之前我分明用银针验过,确定没毒后才让陛下进餐,怎料......这下我可犯了死罪,脑袋该不保了!”

其实,银针能验毒的说法已经有上千年的历史,时至今日,还有人存在着银器能验毒的传统观念。

科学大拷问

公元1247年,宋理宗在位之际,南宋提刑官宋慈在《洗冤集录》中提到用银针验尸,“凡检验毒死尸,间有服毒已久、蕴积在内试验不出者,须先以银或铜钗探入死人喉讫......”,这也是当时法医检验的准绳。凡用银针验毒者普遍认为,若银针变黑,说明所验之物有毒;若银针没有变化,说明所验之物无毒,这听起来似乎非常有道理,但却值得深思。

因为历史留在原地,而时光在前进,科学不断发展,技术不断革新,新的物种和物质不断演变和产生,铸就如今丰富的物质世界。此时,我们不禁要问银针验毒还靠谱吗?

科学超链接

宋慈(1186-1249),字惠父,建阳(今属福建南平)人,与理学大师朱熹同乡,生于南宋孝宗淳熙十三年,南宋著名法医学家,被中外法医界尊为世界法医学鼻祖。750多年来,他所著的《洗冤集录》被译成日、法、德、英、荷、俄等多种文字,直到现在仍是法医必读的书籍。

科学小探究

实验用品:一枚熟鸡蛋、一个猕猴桃、1mL杀虫剂、一对银耳钉。

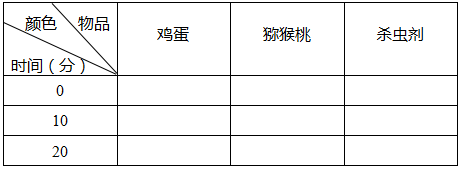

探究一:将煮熟的鸡蛋切成两半,然后将一支银耳钉插入鸡蛋内,另一支放于桌面,观察两支银耳钉的颜色变化,根据表格记录实验现象。,

探究二:将猕猴桃切成两半,一支银耳钉放于其中,然后将两半猕猴桃重新合上,使银耳钉与猕猴桃肉充分接触,另一支耳钉置于桌面,观察两支银耳钉的颜色变化,根据表格记录实验现象,并与探究一的结果进行对比。

探究三:将杀虫剂喷洒到一支银耳钉上面,另一支作对照,观察两支银耳钉的颜色变化,根据表格记录实验现象,并与探究一、二的结果进行对比。

从探究小实验里,我们发现:

探究一中银针表面变成了黑色,甚至顶端出现了类似灼烧的现象;

探究二中银针表面蒙上了一层淡淡的黑色物质,不过对比探究一中的颜色相对较浅;

探究三中银针表面没有任何变化。

但是,从常识来讲,鸡蛋和猕猴桃是我们日常生活中常食用的食物,对人体不但无害,还能提供丰富的蛋白质和维生素,而银针显示的结果却是鸡蛋和猕猴桃有毒;杀虫剂对农作物的茁壮生长十分必要,人最好避而远之,误食会造成很大程度的伤害,可是银针却未能检验出其毒性,分析结果发现,银针验毒的说法存在很大的漏洞,已经不靠谱了,那么,它就真的没有科学道理吗?

科学大揭秘

古人常用的毒,主要是指具有剧毒性的砒霜,即三氧化二砷(化学式是As2O3),这也是我国古代最常见、最容易获得的毒物之一。

砷在自然界中以硫化砷的形式存在,在古代,砒霜的生产是将矿物研碎,除去大块杂石,然后在密闭容器中与木炭一起煅烧,等毒沙升华后,凝结成的白色粉末就是砒霜,在这个生产过程中提纯并不干净,致使生产的砒霜里含有少量的硫或硫化物。当银针接触含硫的砒霜,便会与硫或硫化物发生化学反应,生成一种黑色的硫化银物质,这种物质附着在银针的表面,就给人一种信号,即被检验的东西里含有砒霜。

硫磺+银 硫化银(黑色)

硫化银(黑色)

实际上,银针验毒并不是直接检验砒霜这种毒药,而是通过检验砒霜里含有的硫或硫化物来判断是否含有砒霜,对于毒物本身的检验无能为力。随着生产技术的进步,砒霜的提纯也越来越干净,生产出来的砒霜中不再参有硫和硫化物,而此时用银针来检验,便很难判断是否含有砒霜。

探究小实验中用银饰对鸡蛋、猕猴桃和杀虫剂分别进行了检验,鸡蛋和猕猴桃都表现出了“毒性”,杀虫剂却“无毒”。原因在于,鸡蛋中含有蛋白质和氨基酸,部分蛋白质和氨基酸结构中含有硫元素,倘若鸡蛋被搁置太久,其中的硫元素可能会变成硫化氢(硫化氢气体具有臭鸡蛋气味便由此而来),硫化氢或硫单质遇到银以后,会生成黑色的硫化银,这样银饰表面就变成了黑色。猕猴桃中也含有硫,但是相比鸡蛋来讲,硫含量要少,遇到银饰同样会变黑,只是颜色会比较浅。不同的是杀虫剂中不含硫元素,即使和银饰接触也不会和银发生反应,不会有变黑的现象产生。不难发现,银针变黑不一定有毒,不变黑也不定无毒,只要待检验的物质中含有硫单质或硫化物,银器就会变黑。

到了现代,有毒物质的种类越来越多,并存在各式各样的中毒机理,简单的认为某一种物质能解所有的毒根本是无稽之谈。比如亚硝酸盐、氰化物、三聚氰胺、苯酚、农药等都是有毒的物质,银器就对它们的检验只能束手无策。

科学知识窗

用银餐具有益健康

自古以来,银器就是身份显赫的象征,达官贵人们青睐用银酒杯、银筷子、银盘子招待客人,一来表达对客人的尊重,二来炫耀自己的富有。其中的价值除了能够与某些有毒物质发生化学反应使银变黑外,还有益身体健康。

虽然“银针试毒”不可信,但是现代医学证明银离子确实能够起到一定的杀菌消毒作用,因此,用银具盛放酒水、奶、汤等可以久放而不长霉,也不会变臭。《史记》中记载,长期使用银器饮食,有增强精力,延年益寿的作用。另外,银的化合物还能够治疗烧伤,有防止伤口感染,减轻伤口疼痛的作用。0.5%的硝酸银是治疗烧伤和创伤的标准溶液。

科学视野

砒霜是细胞原浆有毒物质,可抑制癌细胞的氧化过程,一百多年前砒霜就已开始用于白血病的治疗,使用的试剂实质上是含有1%的三氧化二砷,它对慢性白血病的治疗很有效。我国哈尔滨科研人员率先使用As2O3治疗骨髓性细胞白血病,发现该药物对急性早幼粒细胞白血病(简称APL)疗效显著。

APL是急性髓系白血病中的一种特殊类型,它的遗传基础已经被探明,是人体17号染色体长臂上的维A酸受体基因(RARa)与15号染色体长臂上的早幼粒细胞白血病基因(PML)发生融合,形成了PML-RARa融合基因,PML-RARa融合基因的蛋白产物能阻断细胞的分化和凋亡,诱导白细胞恶性增殖,导致APL的发生。

ATRA对PML-RARa融合基因及其蛋白产物的靶向治疗解除其对细胞分化的阻碍,达到治疗肿瘤的目的。

80年代中期,国内医务工作者将传统中药和现代研究手段结合,探究用砒霜治疗白血病,取得了满意的效果,并于1994年从分子水平上证实了砒霜能治疗APL,不仅可诱导肿瘤细胞凋亡,而且与ATRA无交叉耐药。目前有硫化砷、氧化砷和硫砷嘧啶,这3种砷化物可用于治疗白血病。

回过头看现在的社会,我们所拥有的一切几乎都是站在巨人的肩膀上发展而来的,正是在不断发现银针验毒的局限性后,根据有毒物质的各自性质和中毒症状,才有如今各式各样的解毒药物和器材。从智慧的角度,它似一只隐形的“手”,推动着人们不断进步、不断发现和挑战,推动着智慧进一步创造奇迹,但从科学的视角,我们不得不承认银针验毒确实失去了科学依据,而且我们也必须否定这种陈旧观念。

科学法官:

银针并非能检验所有有毒物质,它只能检验含有硫元素的物质,含有硫元素的物质并非都有毒。

撰稿人:陈信、李远蓉、王强

(西南大学科学教育研究中心 西南大学教师教育学院)